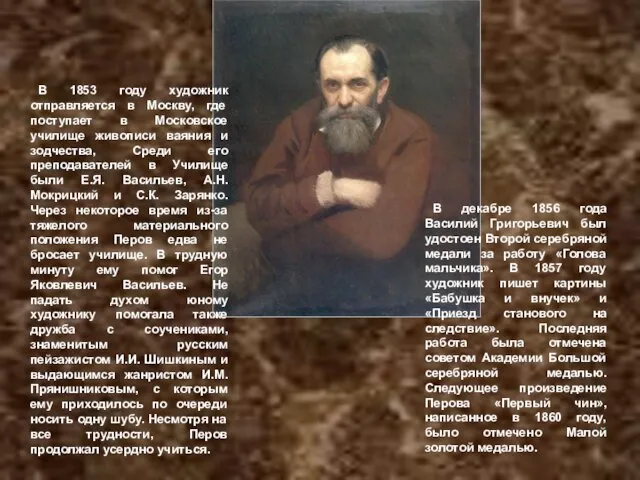

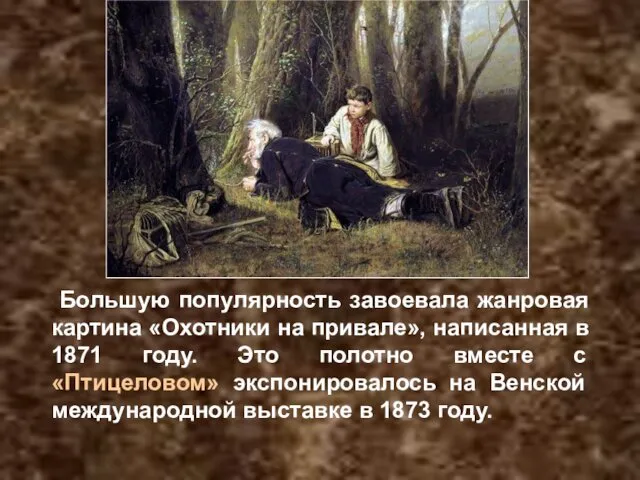

В декабре 1856 года Василий Григорьевич был удостоен Второй серебряной медали

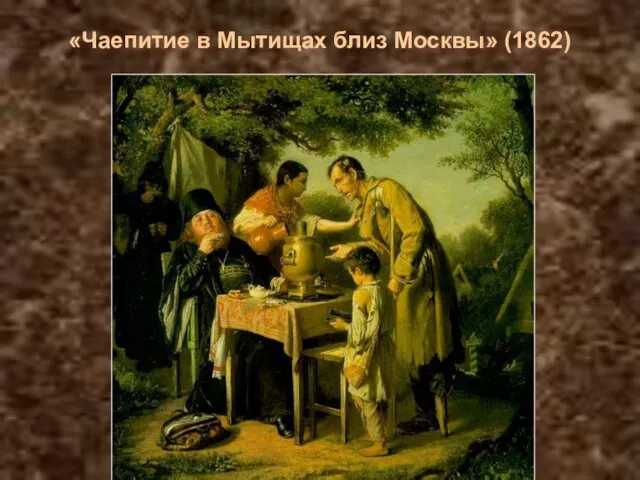

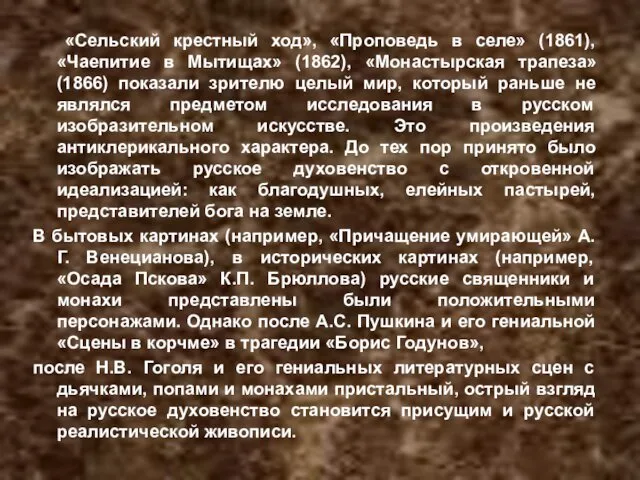

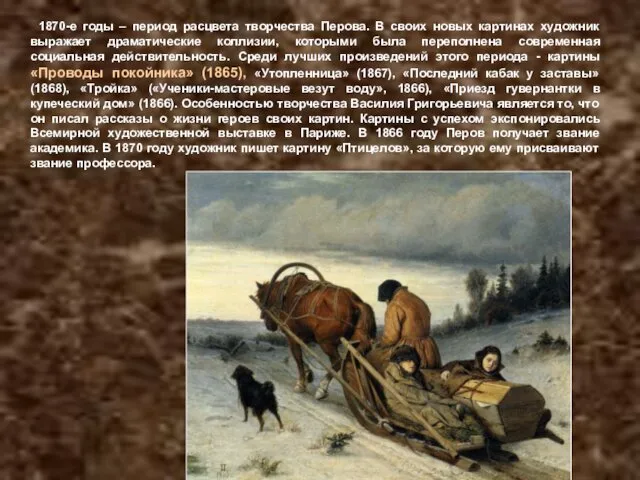

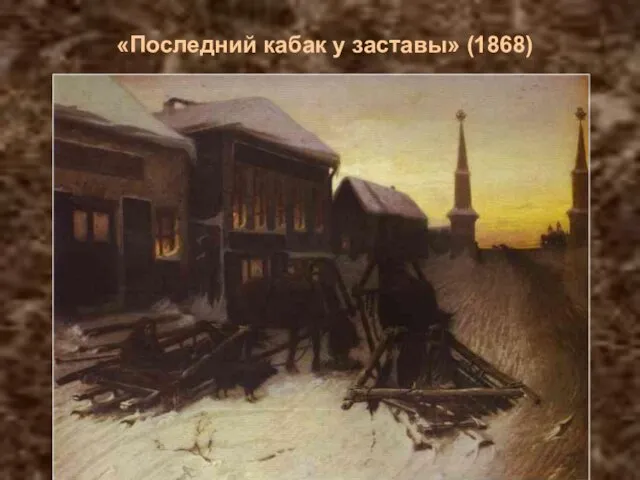

за работу «Голова мальчика». В 1857 году художник пишет картины «Бабушка и внучек» и «Приезд станового на следствие». Последняя работа была отмечена советом Академии Большой серебряной медалью. Следующее произведение Перова «Первый чин», написанное в 1860 году, было отмечено Малой золотой медалью.

В 1853 году художник отправляется в Москву, где поступает в Московское училище живописи ваяния и зодчества, Среди его преподавателей в Училище были Е.Я. Васильев, А.Н. Мокрицкий и С.К. Зарянко. Через некоторое время из-за тяжелого материального положения Перов едва не бросает училище. В трудную минуту ему помог Егор Яковлевич Васильев. Не падать духом юному художнику помогала также дружба с соучениками, знаменитым русским пейзажистом И.И. Шишкиным и выдающимся жанристом И.М. Прянишниковым, с которым ему приходилось по очереди носить одну шубу. Несмотря на все трудности, Перов продолжал усердно учиться.

Методичская разработка открытого урока для специальности 230115 по дисциплине Основы программирования

Методичская разработка открытого урока для специальности 230115 по дисциплине Основы программирования Полиомиелит и острые вялые параличи

Полиомиелит и острые вялые параличи Презентация к сценарию праздника Здравствуй, школа! для учащихся 1класса

Презентация к сценарию праздника Здравствуй, школа! для учащихся 1класса презентация Загадки на грядке

презентация Загадки на грядке Экологический тур в заповедник Басеги для победителей конкурса Зеленые версты Прикамья

Экологический тур в заповедник Басеги для победителей конкурса Зеленые версты Прикамья Мозаика из частей квадрата (Пифагор)

Мозаика из частей квадрата (Пифагор) Законы без конфликтного существования

Законы без конфликтного существования Характеристика лаборатории управление движением

Характеристика лаборатории управление движением Презентация Обрядовая кукла Масленица

Презентация Обрядовая кукла Масленица 9 класс. Электив. Уравнения с модулем-1.

9 класс. Электив. Уравнения с модулем-1. Родительское собрание Гиперактивный ребенок

Родительское собрание Гиперактивный ребенок Презентация Фонетическая и сопряжённо-контактная фонетическая ритмика в логопедической практике

Презентация Фонетическая и сопряжённо-контактная фонетическая ритмика в логопедической практике Бронхолегочные заболевания у детей. Основы диагностики и терапии

Бронхолегочные заболевания у детей. Основы диагностики и терапии Граффити

Граффити Depressurization or decompression

Depressurization or decompression Презентация:Памятники рассказывают

Презентация:Памятники рассказывают Детские новинки

Детские новинки Роль компьютера в жизни человека

Роль компьютера в жизни человека Китайская Народная Республика в 1949-2007 г.г

Китайская Народная Республика в 1949-2007 г.г Моя малая Родина.Карабаново.

Моя малая Родина.Карабаново. Ткани растений и их виды. 6 класс

Ткани растений и их виды. 6 класс Русское искусство первой половины XIX века

Русское искусство первой половины XIX века Мастер-класс Нетрадиционные приёмы рисования: печать листьями Жар птица

Мастер-класс Нетрадиционные приёмы рисования: печать листьями Жар птица Инструкция. Как зайти и работать на code.org

Инструкция. Как зайти и работать на code.org классный час В кругу семьи

классный час В кругу семьи Выполнение требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде

Выполнение требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде Познавательное развитие детей дошкольного возраста

Познавательное развитие детей дошкольного возраста Этническая карта региона

Этническая карта региона