Содержание

- 2. Пространственная структура биоценоза Для того, чтобы рассматривать пространственную структуру биоценоза, необходимо определиться с его размерами. Если

- 3. Вертикальная структура в водных биоценозах определяется в первую очередь внешними условиями. В пелагической зоне определяющими факторами

- 4. Вертикальная структура наземных биоценозов определяется, прежде всего, сложением их растительной части – фитоценоза. При совместном обитании

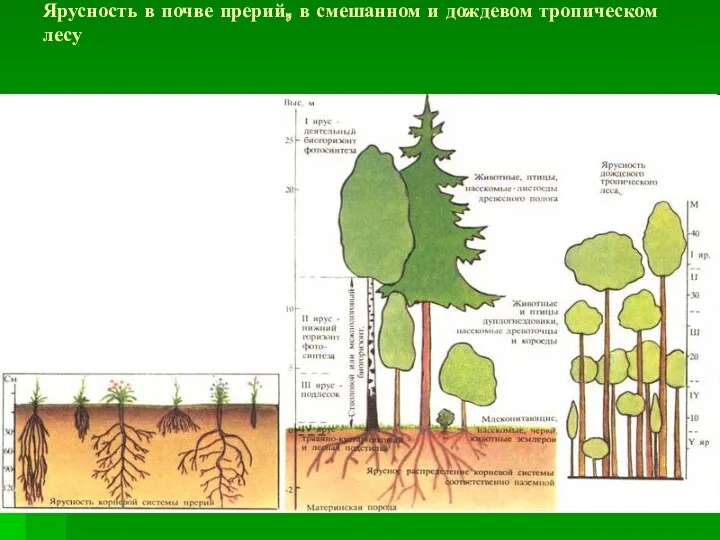

- 5. Ярусность в почве прерий, в смешанном и дождевом тропическом лесу

- 6. Обычно выделяют один - два яруса деревьев, ярус подлеска, образованный кустарниками, два-три травянистых яруса, может присутствовать

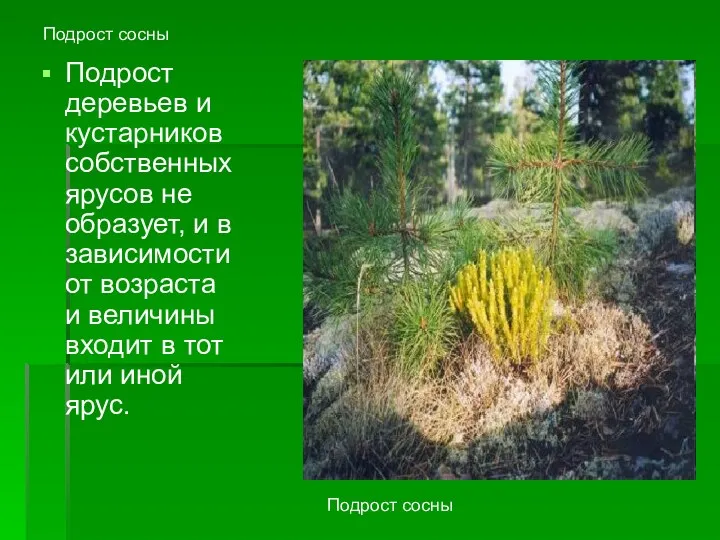

- 7. Подрост сосны Подрост деревьев и кустарников собственных ярусов не образует, и в зависимости от возраста и

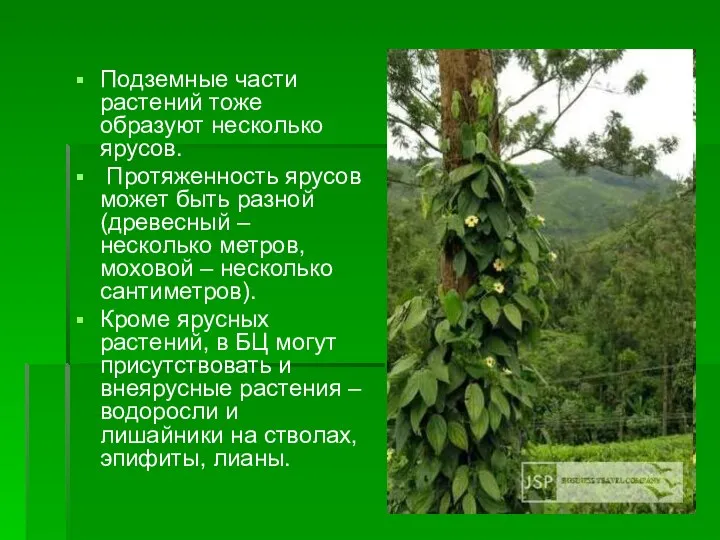

- 8. Подземные части растений тоже образуют несколько ярусов. Протяженность ярусов может быть разной (древесный – несколько метров,

- 9. Так, в лесных БЦ растения нижних ярусов находятся в условиях ослабленного освещения и выровненных температур, слабого

- 10. Животные также преимущественно приурочены к определенному растительному ярусу. Возьмем к примеру экологические группы насекомых: Геобий (геобионты)–

- 11. Горизонтальная структура биоценозов выражена мозаичностью и реализуется в форме неравномерного распределения популяций отдельных видов по площади.

- 12. Основой консорции может стать сосна с ее комплексом микроорганизмов, микоризой, лишайниками и связанной с деревом группой

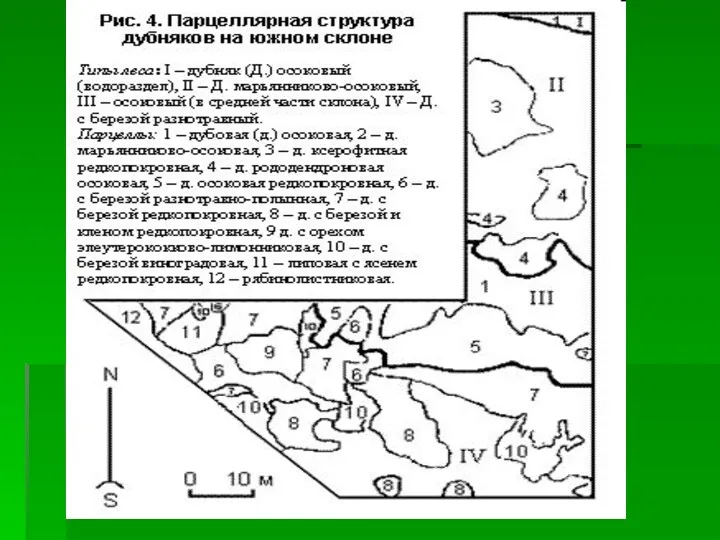

- 13. Парцеллы участки, различающиеся друг от друга по особенностям строения растительного покрова, называются микроценозами, или микрофитоценозами. А.

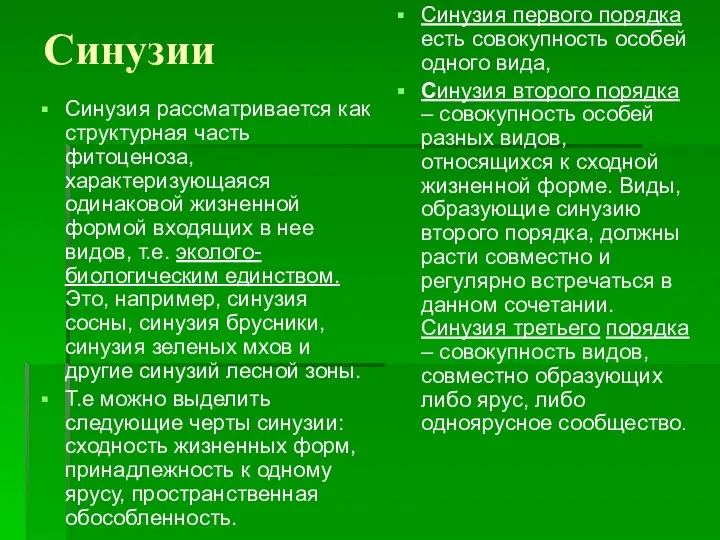

- 15. Синузии Синузия рассматривается как структурная часть фитоценоза, характеризующаяся одинаковой жизненной формой входящих в нее видов, т.е.

- 16. Синузия накипных и чешуйчатых лишайников

- 17. Синузии, парцеллы, консорции

- 18. Трофическая структура биоценоза Основная функция биоценозов – поддержание круговорота веществ в биосфере. Она базируется на основе

- 19. Продуценты

- 20. Первый трофический уровень занимают автотрофы, или так называемые первичные продуценты. На уровне первичной продукции утилизируется внешняя

- 21. Сине-зеленые водоросли

- 22. Хемосинтезирующие бактерии

- 23. Первичные консументы

- 24. На суше Этот трофический уровень представлен непосредственными потребителями первичной продукции. На суше типичными фитофагами являются многие

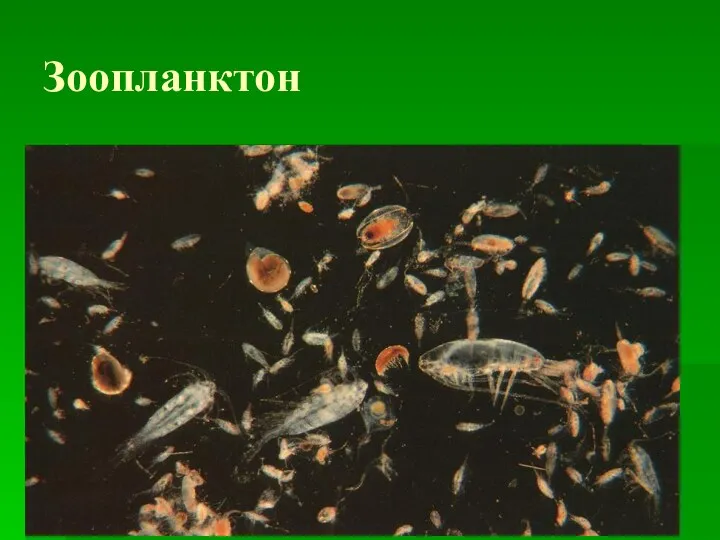

- 25. В морях В водных экосистемах (пресноводных и морских) травоядные формы представлены обычно моллюсками и мелкими ракообразными.

- 26. Зоопланктон

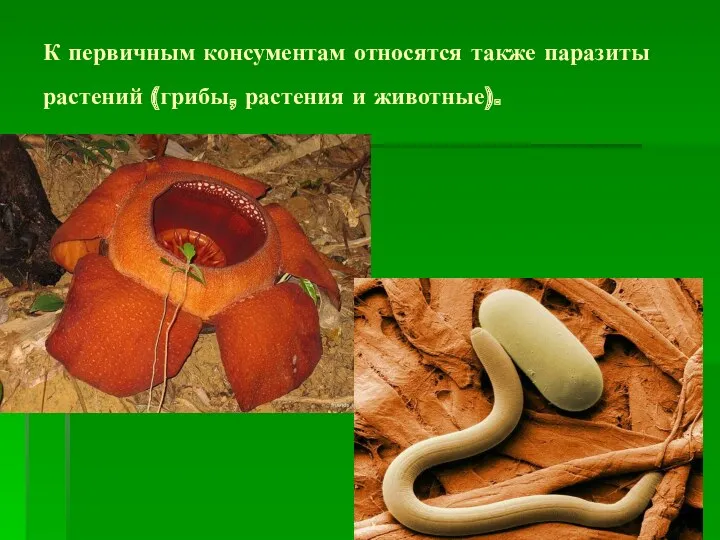

- 27. К первичным консументам относятся также паразиты растений (грибы, растения и животные).

- 28. Консументы второго и третьего порядка

- 30. Скачать презентацию

Биологическое и социальное в человеке

Биологическое и социальное в человеке Термодинаміка в біогенних системах

Термодинаміка в біогенних системах Класс Земноводные, или Амфибии

Класс Земноводные, или Амфибии Физиология пищеварения. Лекция № 41

Физиология пищеварения. Лекция № 41 Научно-исследовательская работа. Наблюдение за аквариумными рыбками

Научно-исследовательская работа. Наблюдение за аквариумными рыбками Необычный сахар

Необычный сахар Криосақтау

Криосақтау Движущие силы эволюции

Движущие силы эволюции Среда обитания. Фактор среды

Среда обитания. Фактор среды Як спілкуються тварини

Як спілкуються тварини Хризофиты – золотистые водоросли

Хризофиты – золотистые водоросли проверочная работа по теме Железы внутренней секреции, 8 класс

проверочная работа по теме Железы внутренней секреции, 8 класс Мужская половая система

Мужская половая система Эндокринная система. Железы внутренней секреции, строение, функции

Эндокринная система. Железы внутренней секреции, строение, функции Организм человека

Организм человека Отряды насекомых

Отряды насекомых Разработка урока по биологии для 8 класса Пищеварение в ротовой полости и желудке

Разработка урока по биологии для 8 класса Пищеварение в ротовой полости и желудке Химическое загрязнение биосферы и здоровье человека

Химическое загрязнение биосферы и здоровье человека Движение крови и лимфы

Движение крови и лимфы Живі фільтри

Живі фільтри Химизм фотосинтеза. Фотосинтез как сочетание световых и темновых реакций

Химизм фотосинтеза. Фотосинтез как сочетание световых и темновых реакций Мал өсіру әдістері

Мал өсіру әдістері Экосистемы коралловых рифов

Экосистемы коралловых рифов Фотосинтез. 9 класс

Фотосинтез. 9 класс Разнообразие животных. Разгадай кроссворд

Разнообразие животных. Разгадай кроссворд Ген. История развития представлений о гене

Ген. История развития представлений о гене Биология сабақтарында интерактивті оқыту әдістерін қолданудың оқушылардың оқу үлгеріміне әсері

Биология сабақтарында интерактивті оқыту әдістерін қолданудың оқушылардың оқу үлгеріміне әсері История развития энзимологии. Номенклатура, классификация, структура и функции ферментов. Лекция 1

История развития энзимологии. Номенклатура, классификация, структура и функции ферментов. Лекция 1