Содержание

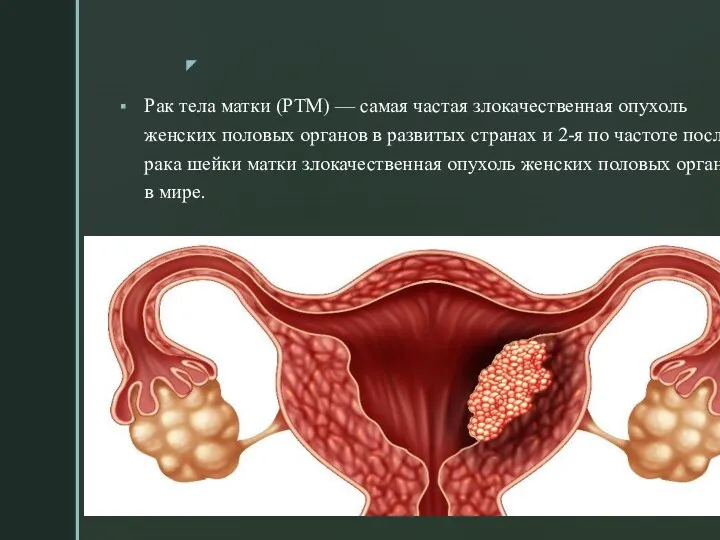

- 2. Рак тела матки (РТМ) — самая частая злокачественная опухоль женских половых органов в развитых странах и

- 3. Выделяют два патогенетических типа РТМ опухоли I патогенетического типа встречаются чаще, развиваются в более молодом возрасте

- 4. опухоли II патогенетического типа обычно низкодифференцированные, имеют менее благоприятный прогноз, возникают в старшем возрасте, в отсутствие

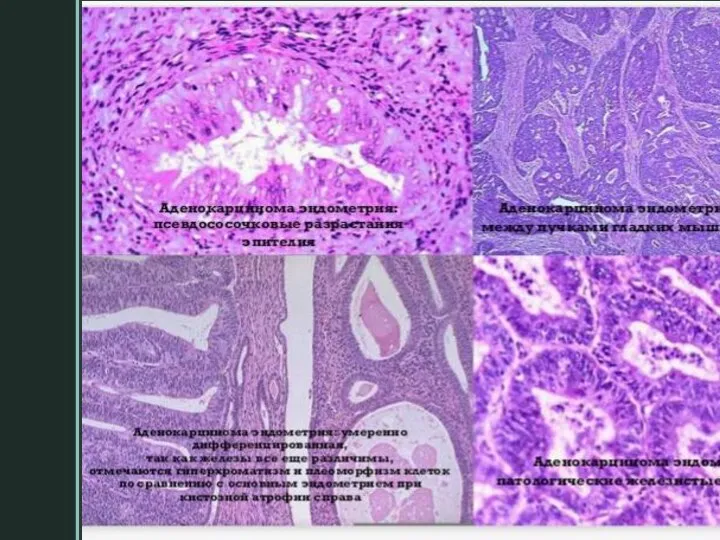

- 7. Примерно у 80 % больных диагностируют эндометриоидную аденокарциному. Примерно в 5 % случаев РТМ ассоциирован с

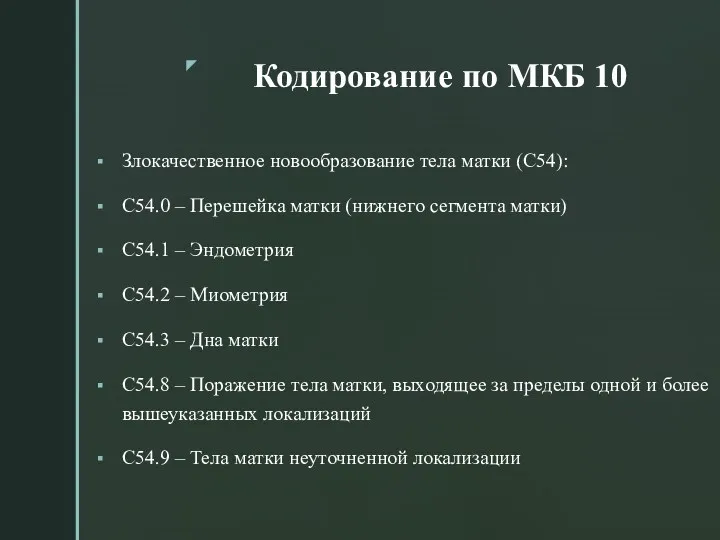

- 8. Кодирование по МКБ 10 Злокачественное новообразование тела матки (С54): C54.0 – Перешейка матки (нижнего сегмента матки)

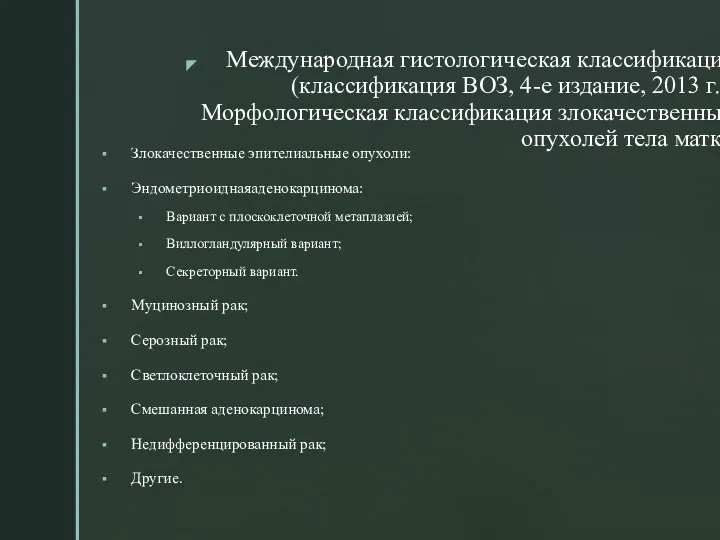

- 9. Международная гистологическая классификация (классификация ВОЗ, 4-е издание, 2013 г.): Морфологическая классификация злокачественных опухолей тела матки Злокачественные

- 10. Злокачественные смешанные эпителиальные и мезенхимальные опухоли: Аденосаркома; Карциносаркома. Выделяют три степени дифференцировки аденокарциномы эндометрия: G1 –

- 12. Диагностика Обследование должно быть проведено до всех видов лечебных воздействий и включает: физикальное, в том числе

- 13. в морфологическом заключении рекомендуется отразить следующие параметры: 1. Гистологический тип опухоли; 2. Степень дифференцировки опухоли; 3.

- 14. Лечение Наиболее эффективным методом лечения РТМ независимо от стадии следует считать хирургический как в самостоятельном виде,

- 15. Рекомендуемый объем хирургического вмешательства при РТМ I стадии - экстрафасциальная экстирпация матки с придатками (предварительно интраоперационно

- 16. Лимфодиссекция рекомендуется при серозном, светлоклеточном РТМ и карциносаркоме I клинической стадии. Показания к лимфодиссекции для эндометриоидного

- 17. Операция позволяет уточнить распространение опухоли и выполнить циторедукцию. Операция на I этапе обязательна, если при обследовании

- 18. Неэндометриоидный РТМ (серозный, светлоклеточный рак, смешанная аденокарцинома, недифференцированный рак, карциносаркома) имеет неблагоприятный прогноз. Исключение составляет муцинозный

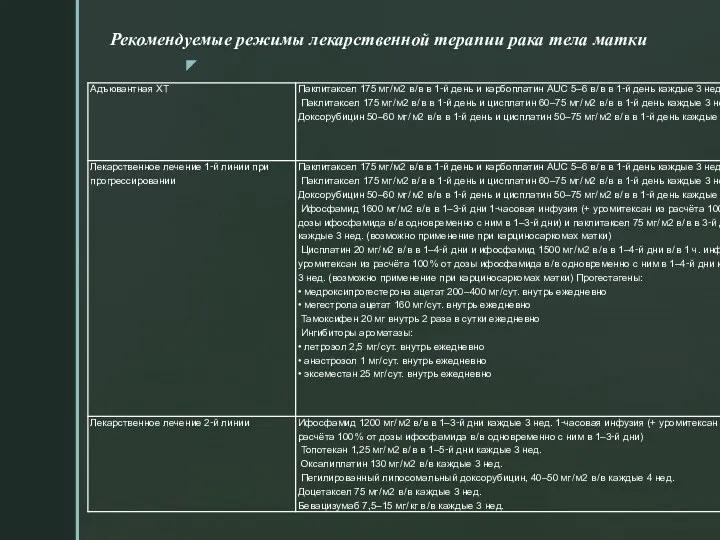

- 19. Рекомендуемые режимы лекарственной терапии рака тела матки

- 20. Прогрессирование РТМ после ХТ 1‑й линии в большинстве случаев свидетельствует о резистентности опухоли к противоопухолевым средствам.

- 21. Принципы проведения лучевой терапии •ЛТ применяется только при эпителиальных и смешанных опухолях матки. • Предусматривается дистанционная

- 22. При послеоперационной брахитерапии планируется облучение верхних 2 / 3 влагалища на глубину 0,5 см от слизистой.

- 23. Лечение при рецидивах и прогрессировании рака тела матки. Тактика лечения зависит от локализации и срока прогрессирования,

- 25. Скачать презентацию

Түрлі гистогенезді қатерлі ісіктер

Түрлі гистогенезді қатерлі ісіктер Наследственные заболевания

Наследственные заболевания Наука об управлении движением. Motor Control

Наука об управлении движением. Motor Control Лекарственные средства, действующие на сердечно-сосудистую систему

Лекарственные средства, действующие на сердечно-сосудистую систему Бас ауруы, классификациясы. Кластерлі және кернеуленген бас ауруы

Бас ауруы, классификациясы. Кластерлі және кернеуленген бас ауруы Боль. Интегративная реакция, возникающая при боли в организме

Боль. Интегративная реакция, возникающая при боли в организме Псориатический артрит

Псориатический артрит Вопросы профилактики внутрибольничной инфекции

Вопросы профилактики внутрибольничной инфекции Развитие речевого дыхания

Развитие речевого дыхания Производные фенилуксусной и фенилпропионовой кислот

Производные фенилуксусной и фенилпропионовой кислот Клиническое течение нормальных родов. Принципы управления родовым актом

Клиническое течение нормальных родов. Принципы управления родовым актом Вопросы безопасности применения НОАК

Вопросы безопасности применения НОАК Афазия. Характеристика семантической афазии

Афазия. Характеристика семантической афазии Патология щитовидной железы, паращитовидных желёз

Патология щитовидной железы, паращитовидных желёз Эмбриогенез и клиническая анатомия аномалий и пороков развития органов малого таза

Эмбриогенез и клиническая анатомия аномалий и пороков развития органов малого таза Психофизические особенности детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью

Психофизические особенности детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью Хроническое гнойное воспаление среднего уха. Радикальная операция. Отогенные внутричерепные осложнения

Хроническое гнойное воспаление среднего уха. Радикальная операция. Отогенные внутричерепные осложнения Прионы особые белковые инфекционные агенты PRION

Прионы особые белковые инфекционные агенты PRION Системный подход к работе с сосудистым доступом в сестринской практике (5)

Системный подход к работе с сосудистым доступом в сестринской практике (5) Структурные подразделения медицинского учреждения

Структурные подразделения медицинского учреждения Жіті холецистит асқынулары. Хирургиялық ем қолдану корсетімдері жəне оның түрлері

Жіті холецистит асқынулары. Хирургиялық ем қолдану корсетімдері жəне оның түрлері Острая сердечная недостаточность

Острая сердечная недостаточность Дизартрияның көмескі түрі

Дизартрияның көмескі түрі Эпидемиологический мониторинг распространённости факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в Республике Коми

Эпидемиологический мониторинг распространённости факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в Республике Коми Бригаданың медициналық қызметі

Бригаданың медициналық қызметі Рак толстой и прямой кишки

Рак толстой и прямой кишки Хирургия мен травматологиядағы заманауи синтетикалық материалдар

Хирургия мен травматологиядағы заманауи синтетикалық материалдар Особиста програма зміцнення здоров’я

Особиста програма зміцнення здоров’я