Содержание

- 2. ПЛАН ТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 3. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИТЕРИИ

- 3. 1. ТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ может быть отнесена к определенному научному направлению или к научной проблеме. Под

- 4. НАУЧНАЯ ТЕМА – это сложная, требующая решения задача. Темы могут быть теоретическими, практическими и смешанными. Теоретические

- 5. Под научным вопросом понимается более мелкая задача, относящаяся к определенной теме. Например, тема разработки воспроизводства плодородия

- 6. Желательно добиваться того, чтобы темы обладали актуальностью, новизной, практической и теоретической значимостью, соответствовали наличию или отсутствие

- 7. Выбрав тему работы, аспиранту необходимо встретиться с предполагаемым научным руководителем и получить его согласие на руководство

- 8. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: (1) формулирует аспиранту задание на выполнение кандидатской работы, (2) помогает аспиранту составить план работы,

- 9. 2. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в соответствии с

- 10. ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ (ТЕМЫ) – это определение задачи, которая требует решения. Проблемы бывают технологические и научные. Технологическая

- 11. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ Объект исследования – это то явление (или процесс), которое содержит противоречие и

- 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ. Цель исследования – это общая направленность исследования на конечный результат. Задачи

- 13. ФОРМУЛИРОВКА РАБОЧИХ ГИПОТЕЗ. Гипотеза как научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, является

- 14. ПРОЦЕДУРНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ: 1) принципиальный план исследования; 2) изложение основных процедур сбора и анализа

- 15. Поисковый план применяется, если об объекте и предмете исследования нет ясных представлений и трудно выдвинуть рабочую

- 16. В процедурной части программы обосновывается выбор методов исследования, показывается связь данных методов с целями, задачами и

- 17. ПЛАН ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ План может быть простым или сложным. Простой план содержит перечень основных вопросов. В

- 18. РАБОЧИЙ ПЛАН (ПЛАН-ГРАФИК) Чтобы упорядочить основные этапы научно-исследовательской работы в соответствии с планом (программой) исследования, календарными

- 19. 3. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ Под источником информации понимается документ, содержащий какие-либо сведения. К документам относят

- 20. ИЗДАНИЯ КЛАССИФИЦИРУЮТ ПО РАЗЛИЧНЫМ ОСНОВАНИЯМ: – по целевому назначению (официальное, научное, учебное, справочное и др.); –

- 21. ВИДЫ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ. Научным считается издание, содержащее результаты теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также научно

- 22. Препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором

- 23. СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ. Справочное издание – издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке,

- 24. Библиографическое издание – это информационное издание, содержащее упорядоченную совокупность библиографических записей (описаний). Реферативное издание – это

- 25. Газета – периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и

- 26. ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ Отдельно следует отметить Интернет-ресурсы, как особо важный и наиболее оперативный источник информации для

- 27. 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВОВ И ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ http://giduv.com/nauka/mezhdunarodnye_k

- 28. К основным критериям оценки фундаментальных исследований можно отнести: · общее число публикаций; · общее число цитирований;

- 29. Общее число публикаций – число опубликованных научных работ, исключая авторские свидетельства и патенты. Недостатком этого критерия

- 30. ИМПАКТ-ФАКТОРОМ ЖУРНАЛА Цитируемость работ во многом определяется импакт-фактором журнала, в котором опубликована работа. Этот формальный показатель

- 31. Существенная разница в импакт-факторах российских и международных журналов может (31,1-53.2) объясняться тем, что многие журналы на

- 32. ИНДЕКС ХИРША В последние годы для оценки эффективности научной деятельности мировым сообществом все чаще используется индекс

- 33. В идеале h-индекс должен использоваться для сравнения ученых с одинаковым академическим стажем и областями исследований, поскольку

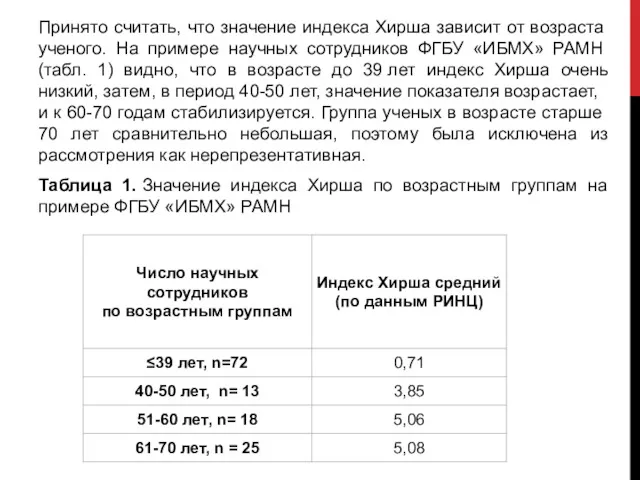

- 34. Принято считать, что значение индекса Хирша зависит от возраста ученого. На примере научных сотрудников ФГБУ «ИБМХ»

- 36. Скачать презентацию

Получение аттестата. Допуск к ГИА

Получение аттестата. Допуск к ГИА Шаблон. Презентация НИР

Шаблон. Презентация НИР Воспитание и развитие дошкольника в условиях введение ФГОС ДО

Воспитание и развитие дошкольника в условиях введение ФГОС ДО Инструкция для родителей. Подача заявления по программе Музыка вокруг нас

Инструкция для родителей. Подача заявления по программе Музыка вокруг нас Педагогический совет Интеграция урочной и внеурочной деятельности

Педагогический совет Интеграция урочной и внеурочной деятельности Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. Преддипломная практика

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. Преддипломная практика Концептуальная стадия фазы проектирования исследования

Концептуальная стадия фазы проектирования исследования Ачинский медицинский техникум

Ачинский медицинский техникум Факультативный курс программы Самароведение для детей старшего дошкольного возраста

Факультативный курс программы Самароведение для детей старшего дошкольного возраста Программа обучения плаванию

Программа обучения плаванию Олимпиада “Навыки XXI века”

Олимпиада “Навыки XXI века” Конкурсы для школьников. Олимпиада НТИ

Конкурсы для школьников. Олимпиада НТИ Экспозиции музеев в образовательном процессе

Экспозиции музеев в образовательном процессе Система специального образования нового типа

Система специального образования нового типа Формирование УУД на уроках математики в начальной школе.

Формирование УУД на уроках математики в начальной школе. Дипломная работа. Цель и задачи. Шаблон

Дипломная работа. Цель и задачи. Шаблон Экономика образования как наука. Общие положения. Лекция 1

Экономика образования как наука. Общие положения. Лекция 1 Смешанное обучение

Смешанное обучение Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью Көмекші мектептегі кәсіби еңбекке оқытудың мақсаты мен міндеттері

Көмекші мектептегі кәсіби еңбекке оқытудың мақсаты мен міндеттері Санкт-Петербург

Санкт-Петербург Шаблон презентации СПбГМТУ

Шаблон презентации СПбГМТУ О федеральном государственном образовательном стандарте

О федеральном государственном образовательном стандарте Этапы создания научного текста

Этапы создания научного текста Прогнозирование в сфере образования и культуры

Прогнозирование в сфере образования и культуры Әлеуметтік-гуманитарлық білімді жетілдіру

Әлеуметтік-гуманитарлық білімді жетілдіру Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації. Факультет інформаційних технологій

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації. Факультет інформаційних технологій Кітап оқу-жақсы әдет атты әлеуметтік жоба

Кітап оқу-жақсы әдет атты әлеуметтік жоба