Содержание

- 2. ПЛАН 1. Научное, вненаучное, ненаучное знание: проблема демаркации. 2. Наука как знание: классификация наук. 3. Методы

- 3. Научное, вненаучное, ненаучное знание: проблема демаркации Формы ненаучного знания: Паранаучное Лженаучное Квазинаучное Антинаучное Псевдонаучное

- 4. Наука как знание: классификация наук. Классификация наук: Аристотель, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ф.Бэкон, Г.Гегель, О.Конт. Классификация наук предполагает

- 5. Аристотель: Наука подразделяется на три разновидности: теоретические, практические, поэтические. Теоретические: «первая философия» (философия) «вторая философия» (физика)

- 6. Ибн-Сина в «Книге знания» (раздел «Логика»): Логика Физика Наука «об устройстве и расположении вселенной, о положении

- 7. В разделе же «Метафизика» той же «Книги знания» «философские науки разделяются на два вида: первый осведомляет

- 8. Френсис Бэкон в основание своей классификации положил особенности человеческой души, такие, как память, воображение и разум.

- 9. Огюст Конт в основу классификации наук положил закон о трех стадиях интеллектуальной эволюции человечества. Свою классификацию

- 10. Немецкий историк культуры и философ Вильгельм Дильтей (1833–1911) в книге «Введение в науки о духе» предложил

- 11. Классификация наук. Номотетические и идиографические науки В. Виндельбанда. Науки о природе и науки о культуре Г.

- 12. Генрих Риккерт (1863-1936) Труды: Науки о природе и науки о культуре Философия жизни. Ценности жизни и

- 13. В.Виндельбанд предложил разделить науки не по предмету исследования, а по методу и их специфическим познавательным целям.

- 14. Г. Риккерт полагал, что все эмпирические науки распадаются на две главные группы, и что представители каждой

- 15. При этом «деление на основании формальных точек зрения не совпадает с делением материальным»; принципы деления всё

- 16. Главные характеристики современной постнеклассической науки: Широкое распространение идей и методов синергетики. 2. Укрепление парадигмы целостности, т.е.

- 17. 6. Соединение объективного мира и мира человека, преодоление разрыва объекта и субъекта. 7. Еще более широкое

- 18. Методы научного познания. Общенаучные методы: Наблюдение Эксперимент Сравнение Описание Измерение

- 19. Общенаучные методы теоретического познания: Формализация Аксиоматический метод Гипотетико-дедуктивный Восхождение от абстрактного к конкретному

- 20. Общенаучные методы теоретического познания Анализ и синтез Абстрагирование Обобщение (абстрактно-общее – выделение любых признаков; конкретно-общее, закон

- 21. . Сциентизм и антисциентизм. Наука и техника Сциентистской направленности – позитивистские философские течения. Антисциентиские – экзистенциализм,.персонализм

- 22. Этос науки. Манифест Рассела-Эйнштейна. Этос науки указывает на нравственные основы научной деятельности. «Манифест Рассела-Эйнштейна» был объявлен

- 23. Перед нами лежит нескончаемый путь прогресса, ведущий к всеобщему счастью, мудрости и познанию. Нужно только выбрать

- 25. Скачать презентацию

Транскрипция, процессинг

Транскрипция, процессинг Рефлексия на уроке

Рефлексия на уроке Просветительская деятельность учителя-логопеда в МДОУ Детский сад №3 Дюймовочка

Просветительская деятельность учителя-логопеда в МДОУ Детский сад №3 Дюймовочка Работа. Мехническая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии

Работа. Мехническая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии Анализ работы городского методического объединения учителей-логопедов г. Троицка за 2013-2014 учебный год

Анализ работы городского методического объединения учителей-логопедов г. Троицка за 2013-2014 учебный год Формы глагола Be в настоящем простом времени. GRAMMAR

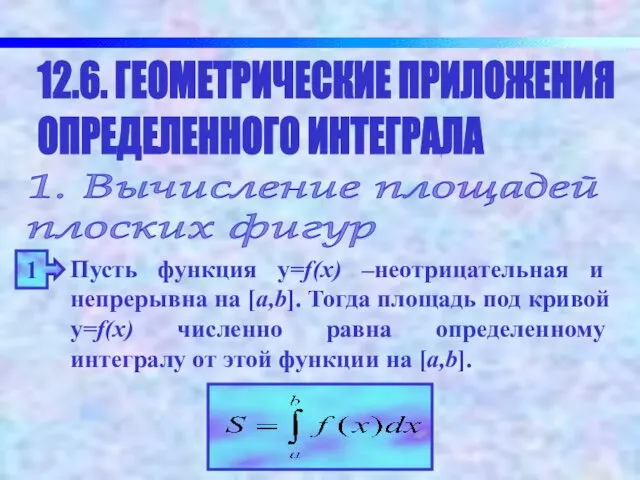

Формы глагола Be в настоящем простом времени. GRAMMAR Геометрические приложения определенного интеграла

Геометрические приложения определенного интеграла Презентация к занятию Я люблю шоколад, а полезен ли он

Презентация к занятию Я люблю шоколад, а полезен ли он Семинар по неорганической химии: Комплексные соединения. Качественный анализ

Семинар по неорганической химии: Комплексные соединения. Качественный анализ Обережно - сказ

Обережно - сказ Компьютерная графика

Компьютерная графика Экономическое развитие России при Петре I

Экономическое развитие России при Петре I Страна вежливости и доброты

Страна вежливости и доброты Эпоха Возрождения - позднее европейское средневековье

Эпоха Возрождения - позднее европейское средневековье Места названые в честь В.Шекспира

Места названые в честь В.Шекспира Основы электроники

Основы электроники Золотодобывающая промышленность

Золотодобывающая промышленность Эксплуатация штатных образцов ВВСТ (артиллерийского вооружения)

Эксплуатация штатных образцов ВВСТ (артиллерийского вооружения) Экологическое право

Экологическое право Мировая религия пастафарианство

Мировая религия пастафарианство Muhammad and the sources

Muhammad and the sources Социальное партнёрство с родителями, как условие развития творческих способностей обучающихся

Социальное партнёрство с родителями, как условие развития творческих способностей обучающихся  Программа классного руководителя Мир начинается с меня

Программа классного руководителя Мир начинается с меня Названия чисел в записях действий. числовые выражения

Названия чисел в записях действий. числовые выражения Виды торговых помещений

Виды торговых помещений Уравнение. 5 класс

Уравнение. 5 класс Натрий (Na)

Натрий (Na) О рассмотрении паспорта проекта Модернизация ТГ-6 с заменой проточной части цилиндра среднего давления (ЦСД)

О рассмотрении паспорта проекта Модернизация ТГ-6 с заменой проточной части цилиндра среднего давления (ЦСД)